編者按:

云南因其多樣的民族文化和悠久的歷史,擁有豐富的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)資源����。

生活在這里的少數(shù)民族能歌擅舞,創(chuàng)作出了熱情奔放的歌舞���,創(chuàng)造出了極具民族特色的樂(lè)器,也流傳下來(lái)了豐富多彩的民族活動(dòng)�����,有著非常寶貴的藝術(shù)及人文價(jià)值����。

非遺作為國(guó)家和民族的精神物質(zhì)文化,需要代代相傳��,生生不息����。環(huán)球人物網(wǎng)將以視頻+圖文的形式介紹象腳鼓舞、布朗彈唱��、章哈、孔雀舞�����、葫蘆絲���、基諾族竹筒樂(lè)以及潑水節(jié)等非物質(zhì)文化遺產(chǎn)�,追尋傳承人的故事���,展現(xiàn)彩云之南非遺的美和傳承人的守正與創(chuàng)新��。今日推出第六期《基諾族竹筒樂(lè):用音樂(lè)記錄文字》��。

生活在云南省的基諾族是人口較少的7個(gè)特有民族之一�����,基諾族過(guò)去沒(méi)有文字�,多用刻木、刻竹來(lái)記數(shù)��、記事。

基諾族以狩獵采集為生�。過(guò)去,由于捕獵工具落后�����,獲得食物極為不易�,因此,每當(dāng)捕獲到獵物時(shí)�,他們就會(huì)通過(guò)敲擊木棍、竹筒等能發(fā)出聲音的物品來(lái)表達(dá)喜悅之情�,同時(shí)也是向村民告知狩獵消息。為此��,諾族族利用長(zhǎng)短不同的竹筒制作出“奇科”和“布姑”兩種竹制樂(lè)器�����。

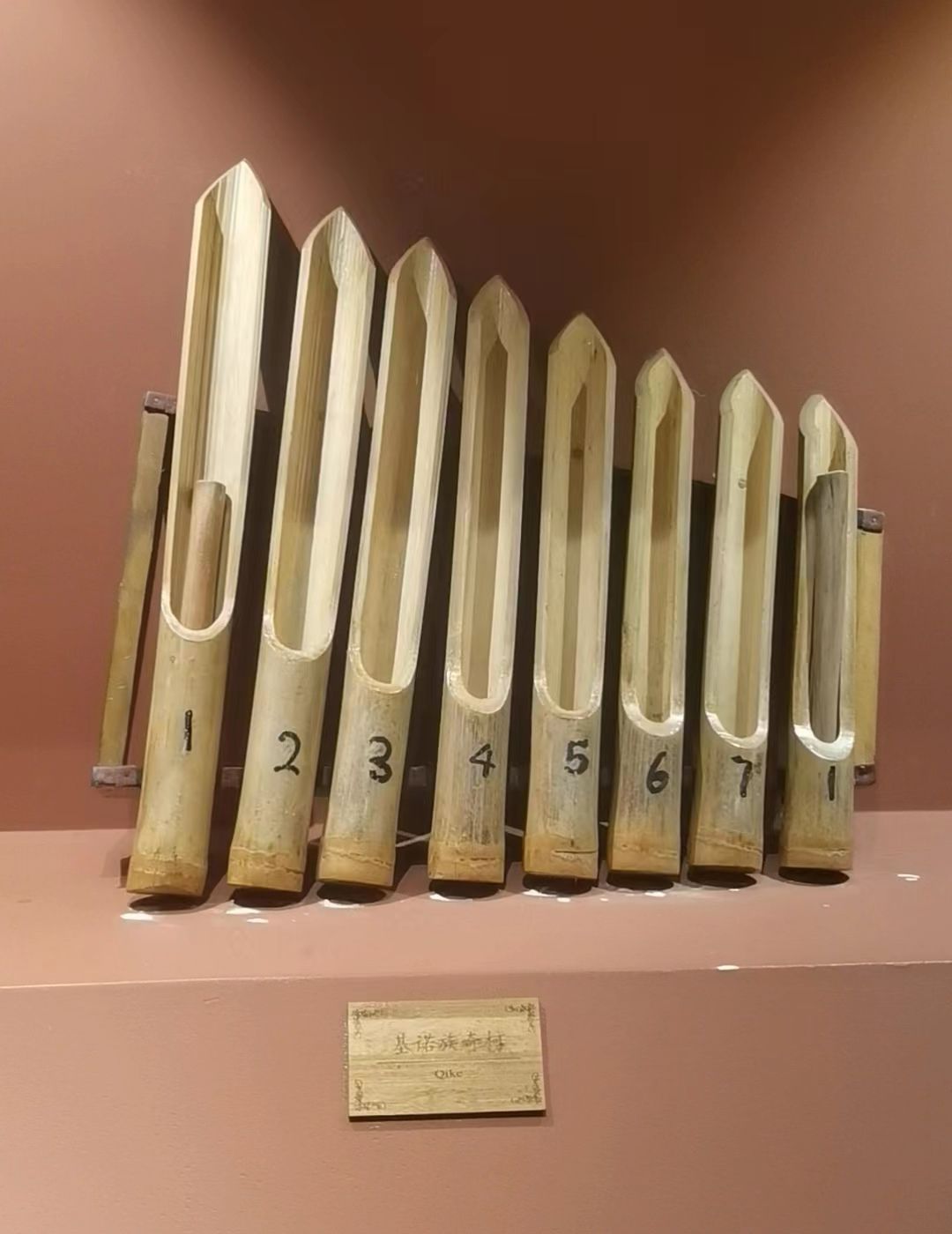

“奇科”和“布姑”是由七個(gè)竹筒分別組成7個(gè)音調(diào)演奏不同曲調(diào)����、傳遞不同信息����。“奇”寓意“小”,“布”則寓意“大”,基諾族的男子在獵獲獵物的時(shí)候會(huì)在獵獲處根據(jù)獵物的種類(lèi)及大小當(dāng)即砍伐新鮮的竹子制作“奇科”或“布姑”����,并一路敲奏“過(guò)山調(diào)”至家。

今天�,基諾族將它們搬到了舞臺(tái)上、融入了生活中����,使得“奇科”和“布姑”成為基諾族非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳播中最優(yōu)美動(dòng)聽(tīng)的音符。

2005年9月�����,基諾族竹筒樂(lè)——《奇科·布姑》被列入為州級(jí)非遺項(xiàng)目���,2022年12月����,被列為省級(jí)非遺項(xiàng)目�。

基諾族竹筒樂(lè)“奇科”。李璐璐/攝

今年74歲的資切老人���,被景洪市評(píng)為基諾族樂(lè)器“奇科”和“布谷”的傳承人���。作為最年輕的可以將這兩種樂(lè)器做到最精致的傳承人����,資切一直為基諾族樂(lè)器的傳承和研究工作默默地奉獻(xiàn)著�,使它成為基諾歌舞中不可或缺的標(biāo)志性樂(lè)器。

環(huán)球人物網(wǎng)綜合中共景洪市委宣傳部